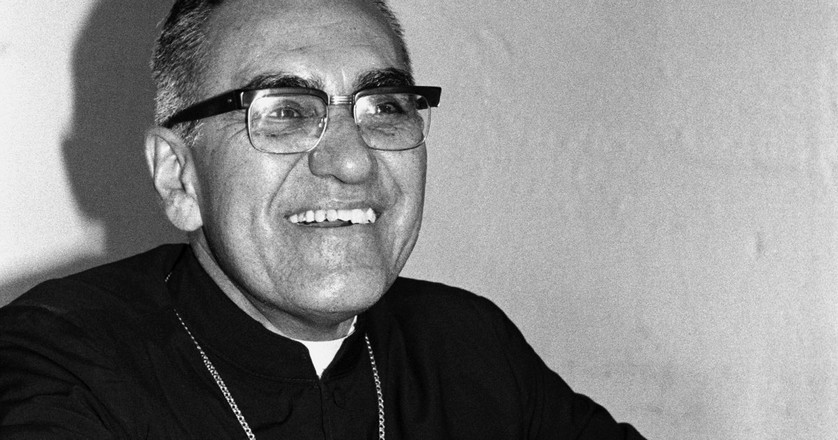

La vicenda di Oscar Romero si svolge nella prima metà del Novecento; fu Vescovo di San Salvador, nel periodo in cui si stava vivendo una terribile divisione sociale che opponeva una piccola e ricchissima oligarchia a una massa di miserabili. El Salvador è la più piccola Repubblica centroamericana, una terra continuamente espropriata fin dal tempo dei conquistatori spagnoli. Nel 1842 era riuscita ad ottenere l’indipendenza, ma cadde subito nelle mani di alcuni grandi latifondisti; questo paese, infatti, era conosciuto come «la Repubblica delle quattordici famiglie», che pretendevano di identificarsi non solo con lo Stato, ma perfino con la Chiesa. Gran parte dei contadini viveva in condizioni di semischiavitù.

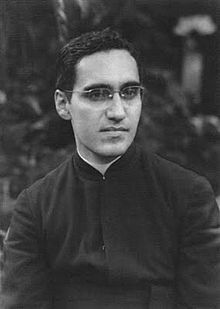

Quando Mons. Romero giunse nella diocesi di San Salvador (la capitale), la Chiesa locale era strutturalmente debole e divisa. C’era una scarsità endemica di sacerdoti (nel 1950, tra diocesani e religiosi, i preti non erano più di duecento per alcuni milioni di abitanti); il potere politico s’era a lungo attribuito il patronato sulla nomina dei vescovi, condizionando pesantemente l’episcopato e la lotta per liberarsene era stata lunga ed estenuante. Inoltre le autorità civili avevano sempre preteso di controllare e determinare la vita della Chiesa: gli Ordini religiosi erano stati ripetutamente soppressi; l’anticlericalismo era stato coltivato a lungo e s’era ben sedimentato; la famiglia era stata da tempo aggredita con leggi sempre più largamente divorziste, tanto che, al tempo di Romero, l’80% delle famiglie salvadoregne erano cristianamente illegittime. In questo complesso e complicato panorama, Oscar Romero non era mai stato un personaggio di primo piano: proveniva da una buona famiglia, ricca solo di otto figli. Da bambino aveva fatto il falegname, aveva condotto al pascolo le mucche, aveva imparato a suonare il flauto, aveva giocato a fare il prete e aveva imparato a pregare. Riuscì a frequentare il seminario diocesano grazie all’interessamento del sindaco. Divenne sacerdote e, poiché era dotato di una forte intelligenza, fu inviato a Roma per studiare teologia all’Università Gregoriana, ma allo scoppio della seconda guerra mondiale venne richiamato in patria prima che potesse completare gli studi. Per i primi 23 anni di sacerdozio, Romero si dedicò ad un intenso apostolato parrocchiale.

Quando Mons. Romero giunse nella diocesi di San Salvador (la capitale), la Chiesa locale era strutturalmente debole e divisa. C’era una scarsità endemica di sacerdoti (nel 1950, tra diocesani e religiosi, i preti non erano più di duecento per alcuni milioni di abitanti); il potere politico s’era a lungo attribuito il patronato sulla nomina dei vescovi, condizionando pesantemente l’episcopato e la lotta per liberarsene era stata lunga ed estenuante. Inoltre le autorità civili avevano sempre preteso di controllare e determinare la vita della Chiesa: gli Ordini religiosi erano stati ripetutamente soppressi; l’anticlericalismo era stato coltivato a lungo e s’era ben sedimentato; la famiglia era stata da tempo aggredita con leggi sempre più largamente divorziste, tanto che, al tempo di Romero, l’80% delle famiglie salvadoregne erano cristianamente illegittime. In questo complesso e complicato panorama, Oscar Romero non era mai stato un personaggio di primo piano: proveniva da una buona famiglia, ricca solo di otto figli. Da bambino aveva fatto il falegname, aveva condotto al pascolo le mucche, aveva imparato a suonare il flauto, aveva giocato a fare il prete e aveva imparato a pregare. Riuscì a frequentare il seminario diocesano grazie all’interessamento del sindaco. Divenne sacerdote e, poiché era dotato di una forte intelligenza, fu inviato a Roma per studiare teologia all’Università Gregoriana, ma allo scoppio della seconda guerra mondiale venne richiamato in patria prima che potesse completare gli studi. Per i primi 23 anni di sacerdozio, Romero si dedicò ad un intenso apostolato parrocchiale.

Romero è un tipo introverso, piuttosto scrupoloso e rigido, ma si fa amare perché spende ogni energia per la sua parrocchia che diventa una delle più fiorenti della zona: crea l’oratorio giovanile, cura la devozione popolare, si spende per i poveri; a volte digiuna perché ha dato ai  poveri anche il suo cibo. Si interessa dei carcerati, visita spesso i malati dell’ospedale cittadino. Passa lunghe ore nel confessionale, al punto che a volte vi si addormenta, stremato dalla fatica. Gli viene affidata anche la direzione del settimanale diocesano. Gli articoli che pubblica sistematicamente dicono con chiarezza il suo orientamento: il comunismo e il marxismo sono giudicati anticristiani a causa della loro esplicita negazione di Dio e dei metodi violenti propugnati; il liberalismo massonico allora imperante non gli risulta certo più accettabile. Già negli anni 50 scrive che «l’anima nazionale salvadoregna si esprime davvero solo in questa bella immagine: primero Dios – Dio al primo posto!». Così, già allora, alcuni lo accusavano di essere un prete tradizionalista e altri lo sospettavano di tendenze estremiste. Nel 1967 è nominato segretario della conferenza episcopale salvadoregna e l’anno successivo viene consacrato vescovo: l’avevano scelto proprio perché non “dava ancora ombra” a nessuno e si pensava di affidargli soltanto compiti amministrativi. Nel 1970, a 53 anni, viene nominato anche vescovo ausiliare di San Salvador. Nel 1974 gli viene assegnata una piccola diocesi rurale.

poveri anche il suo cibo. Si interessa dei carcerati, visita spesso i malati dell’ospedale cittadino. Passa lunghe ore nel confessionale, al punto che a volte vi si addormenta, stremato dalla fatica. Gli viene affidata anche la direzione del settimanale diocesano. Gli articoli che pubblica sistematicamente dicono con chiarezza il suo orientamento: il comunismo e il marxismo sono giudicati anticristiani a causa della loro esplicita negazione di Dio e dei metodi violenti propugnati; il liberalismo massonico allora imperante non gli risulta certo più accettabile. Già negli anni 50 scrive che «l’anima nazionale salvadoregna si esprime davvero solo in questa bella immagine: primero Dios – Dio al primo posto!». Così, già allora, alcuni lo accusavano di essere un prete tradizionalista e altri lo sospettavano di tendenze estremiste. Nel 1967 è nominato segretario della conferenza episcopale salvadoregna e l’anno successivo viene consacrato vescovo: l’avevano scelto proprio perché non “dava ancora ombra” a nessuno e si pensava di affidargli soltanto compiti amministrativi. Nel 1970, a 53 anni, viene nominato anche vescovo ausiliare di San Salvador. Nel 1974 gli viene assegnata una piccola diocesi rurale.  Subito vuole recarsi a Roma per incontrare Paolo VI da cui ebbe conforto e sostegno. La diocesi era ricca di poveri braccianti che, nel tempo dei raccolti, dormivano sulle pubbliche piazze: Romero mette a loro disposizione alcuni edifici diocesani e organizza delle mense serali, per garantire a tutti un pasto caldo. A volte cena con loro e s’intrattiene ad ascoltarne racconti e pene. Se si verificavano episodi di ingiustizia o di violenza a loro danno, interveniva decisamente.

Subito vuole recarsi a Roma per incontrare Paolo VI da cui ebbe conforto e sostegno. La diocesi era ricca di poveri braccianti che, nel tempo dei raccolti, dormivano sulle pubbliche piazze: Romero mette a loro disposizione alcuni edifici diocesani e organizza delle mense serali, per garantire a tutti un pasto caldo. A volte cena con loro e s’intrattiene ad ascoltarne racconti e pene. Se si verificavano episodi di ingiustizia o di violenza a loro danno, interveniva decisamente.

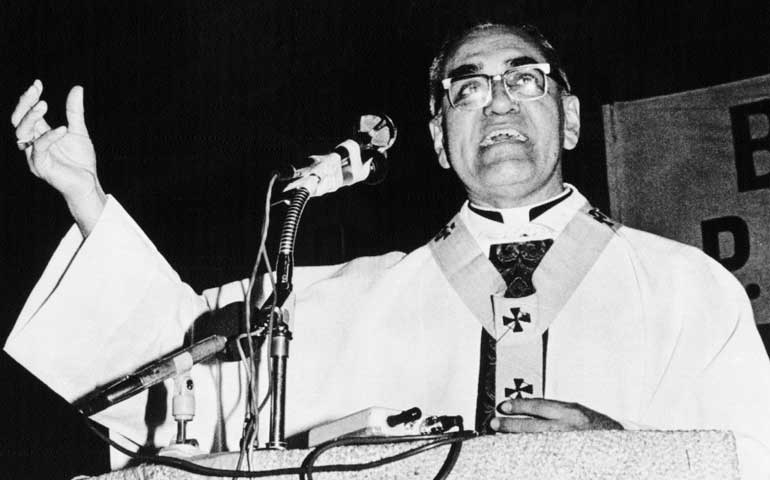

Sul finire del 1976, a sorpresa, viene nominato Arcivescovo della capitale. Il regime non aveva fatto obiezione perché Romero era ancora sbrigativamente considerato un conservatore. Ma la situazione era difficile e la Chiesa era sempre più circondata da sospetti e da minacce. Non era ancora passato un mese dal suo ingresso in diocesi che, ad essere ucciso barbaramente, è proprio l’amico più caro di Romero: padre  Rutilio Grande, gesuita, uno studioso che aveva rinunciato alla carriera accademica per dedicarsi all’evangelizzazione dei contadini. Padre Rutilio non predicava la rivoluzione, ma «l’amore ai contadini e fra i contadini», che egli educava ad ogni forma di reciproca solidarietà. Davanti all’amico gesuita, martirizzato assieme a un contadino anziano e a un bambino, l’Arcivescovo celebra, piangendo, la Santa Messa, poi passa l’intera notte in preghiera accanto a quei poveri corpi. Durante la Messa di suffragio accorsero più di centomila fedeli. Nell’omelia rivendicò la giusta liberazione di cui la Chiesa doveva farsi portatrice: «La liberazione che padre Rutilio Grande predicava – disse – è ispirata alla fede, una fede che ci parla di una vita eterna, una fede che ora egli, con il viso rivolto al cielo, accompagnato da due contadini, offre nella sua totalità, nella sua perfezione: la liberazione che culmina nella felicità in Dio; la liberazione da cui prende avviò il pentimento del peccato, la liberazione che si appoggia a Cristo, unica forza salvatrice (…). Romero concluse rivolgendosi agli assassini: «Vogliamo dirvi, fratelli criminali che vi amiamo e che chiediamo a Dio il pentimento per i vostri cuori, perché la Chiesa non è capace di odiare, non ha nemici. Sono nemici soltanto coloro che si dichiarano tali; ma essa li ama e muore come Cristo: perdonali, Padre, perché non sanno quello che fanno».

Rutilio Grande, gesuita, uno studioso che aveva rinunciato alla carriera accademica per dedicarsi all’evangelizzazione dei contadini. Padre Rutilio non predicava la rivoluzione, ma «l’amore ai contadini e fra i contadini», che egli educava ad ogni forma di reciproca solidarietà. Davanti all’amico gesuita, martirizzato assieme a un contadino anziano e a un bambino, l’Arcivescovo celebra, piangendo, la Santa Messa, poi passa l’intera notte in preghiera accanto a quei poveri corpi. Durante la Messa di suffragio accorsero più di centomila fedeli. Nell’omelia rivendicò la giusta liberazione di cui la Chiesa doveva farsi portatrice: «La liberazione che padre Rutilio Grande predicava – disse – è ispirata alla fede, una fede che ci parla di una vita eterna, una fede che ora egli, con il viso rivolto al cielo, accompagnato da due contadini, offre nella sua totalità, nella sua perfezione: la liberazione che culmina nella felicità in Dio; la liberazione da cui prende avviò il pentimento del peccato, la liberazione che si appoggia a Cristo, unica forza salvatrice (…). Romero concluse rivolgendosi agli assassini: «Vogliamo dirvi, fratelli criminali che vi amiamo e che chiediamo a Dio il pentimento per i vostri cuori, perché la Chiesa non è capace di odiare, non ha nemici. Sono nemici soltanto coloro che si dichiarano tali; ma essa li ama e muore come Cristo: perdonali, Padre, perché non sanno quello che fanno».

Romero si dedicò non a fare denunce, ma ad insegnare alla sua povera gente la bellezza del sapere offrire quotidianamente la propria esistenza. «Noi siamo disponibili, quando giungerà la nostra ora, a dire al Signore: “Signore, io ero disposto a dare la vita per te e l’ho data”. Perché dare la vita non significa soltanto essere uccisi. Dare la vita, avere lo spirito del martirio è dare nel dovere, nel silenzio, nella preghiera, nel compimento onesto del dovere; è dare la vita a poco a poco, nel silenzio della vita quotidiana, come la dà la madre che senza timore, con la semplicità del martirio materno, dà alla luce, allatta, fa crescere e accudisce con affetto suo figlio».

Divennero abituali gli arresti, le torture, le sparizioni e le espulsioni. In diocesi centinaia di catechisti furono assassinati: in certi villaggi bastava avere in casa una Bibbia e organizzare riunioni sulla Parola di Dio o anche solo andare a messa per essere sospettati di ribellione. Insomma, si scatenò una vera persecuzione contro la Chiesa cattolica accusata di aver tradito la patria. Romero rifiuta la violenza da qualunque parte provenga.

«Io faccio soltanto catechismo»

E grida a gran voce, nelle sue omelie, che c’è una sola violenza lecita e auspicabile: la violenza dell’amore! Romero era d’accordo con la maggior parte dei cristiani e del clero, i quali esigevano che il Vangelo fosse predicato integralmente, fino alle più concrete conseguenze sociali. A chi gli obiettava che «la Chiesa non deve fare politica» rispondeva: «Io faccio soltanto catechismo». L’Arcivescovo amava tutti: odiato e minacciato, a destra, malamente strumentalizzato e minacciato, a sinistra, compreso soltanto dal popolo semplice, che capiva le sue parole vere che chiedevano a tutti amore e riconciliazione. In quegli ultimi mesi, i morti a causa della violenza sociale si contavano a decine: circa 80 omicidi alla settimana. A un amico Romero disse: «Mi costa accettare una morte violenta che in queste circostanze è molto probabile… Ma Dio ha assistito i martiri e se è necessario lo sentirò molto vicino nell’offrirgli l’ultimo respiro. Ma più che il momento di morire vale il dargli tutta la vita e vivere per lui».

Era l’anno 1980 e mancava meno di un mese alla sua morte, quando disse:

«Come Cristo fiorirà in una Pasqua senza fine, così è necessario anche accompagnarlo in una Settimana Santa che è croce, sacrificio, martirio… Dietro a questo Calvario di El Salvador c’è la nostra Pasqua». Così predicò Romero l’ultima domenica di Quaresima quando lanciò anche un appello decisivo accorato ai soldati perché smettessero di uccidere: «Vorrei rivolgere un invito particolare agli uomini dell’esercito… Fratelli, voi appartenete al nostro stesso popolo, voi uccidete i vostri fratelli contadini! Ma davanti a un ordine di uccidere dato da un uomo deve prevalere la legge di Dio che dice: “non uccidere!”. Nessun soldato è obbligato ad obbedire ad un ordine che va contro la legge di Dio… Una legge immorale nessuno è tenuto ad osservarla! È ormai tempo che recuperiate la vostra coscienza e obbediate anzitutto ad essa, piuttosto che alla legge del peccato. La Chiesa, che difende i diritti di Dio, della legge di Dio, della dignità umana, della persona, non può rimanere in silenzio di fronte a un così grande abominio. Vogliamo che il governo si renda conto sul serio che non servono a niente le riforme se sono macchiate con tanto sangue… In nome di Dio, dunque, e in nome di questo popolo sofferente i cui lamenti salgono al cielo sempre più tumultuosi, vi supplico, vi prego, vi ordino in nome di Dio: basta con la repressione !».

Senza saperlo, anche se ne aveva un’oscura premonizione, aveva firmato la sua condanna a morte. Il giorno dopo, lunedì 24 marzo 1980, al pomeriggio, Romero celebra la Messa nella cappella dell’ospedaletto, l’ospedale della Divina Provvidenza per i malati terminali di cancro (dove aveva scelto di abitare, in tre stanzette originariamente destinate al custode). Nella predica commenta il Vangelo del «chicco di grano che, caduto a terra, deve morire per portare frutto». Poi lo applica all’Eucaristia che sta per offrire.

Dice: «In questo momento l’ostia di grano si converte nel corpo del Signore offerto per la redenzione del mondo e il vino in questo calice si trasforma nel sangue, prezzo della salvezza. Che questo corpo immolato e questo sangue sacrificato per gli uomini ci diano coraggio per dare il nostro corpo e il nostro sangue assieme a Gesù per dare frutti di giustizia e di pace al nostro popolo. Uniamoci allora intimamente in fede e speranza a questo momento di preghiera…».

Poi va al centro dell’altare e si volta verso il popolo per iniziare l’offertorio. Dal fondo della Chiesa uno sparo. I fedeli impauriti si gettano a terra.

Quando si rialzarono, vedono il loro Arcivescovo caduto a fianco dell’altare, colpito al petto da una pallottola blindata ad alta frammentazione. Cadendo con le mani ancora aggrappate al corporale, Romero ha trascinato sul suo corpo il vino e le ostie, che avrebbe dovuto consacrare, e tutte si intridono del suo sangue.

Quando si rialzarono, vedono il loro Arcivescovo caduto a fianco dell’altare, colpito al petto da una pallottola blindata ad alta frammentazione. Cadendo con le mani ancora aggrappate al corporale, Romero ha trascinato sul suo corpo il vino e le ostie, che avrebbe dovuto consacrare, e tutte si intridono del suo sangue.  Il martirio continuò la domenica successiva, durante i funerali quando la cerimonia fu violentemente interrotta da spari che gettarono il panico tra la folla immensa e sul terreno rimasero quaranta cadaveri di gente calpestata.

Il martirio continuò la domenica successiva, durante i funerali quando la cerimonia fu violentemente interrotta da spari che gettarono il panico tra la folla immensa e sul terreno rimasero quaranta cadaveri di gente calpestata.

Il 23 maggio 2015, nella terra che lo vide donare la vita per Cristo e per il suo popolo, 35 anni dopo la sua morte, viene proclamato Beato. Dal cielo interceda per i suoi figli ancora sofferenti e oppressi.